Por Natalia Díaz Zeledón

@natdiaze

Soy parte de la segunda generación en mi familia que no sabe del ejército.

Por supuesto, oímos las historias del abuelo, quien para nada peleó en la Guerra del 48 y, más bien, sobrevivió su adolescencia en las llanuras de Guanacaste. Era agricultor y cazador.

Las armas, en las manos de cualquiera, son violentas. Aquí el tema, al menos para mí, es el fin de la violencia. En casa hubo sangre y hubo muerte: siempre de animales. Ahora, pretendo entender que comerlos enteros, y ver a mi abuela apartar las vísceras del pollo para las sopas y las tripas del cerdo para el molino de carne, se trataba de nuestra propia pobreza.

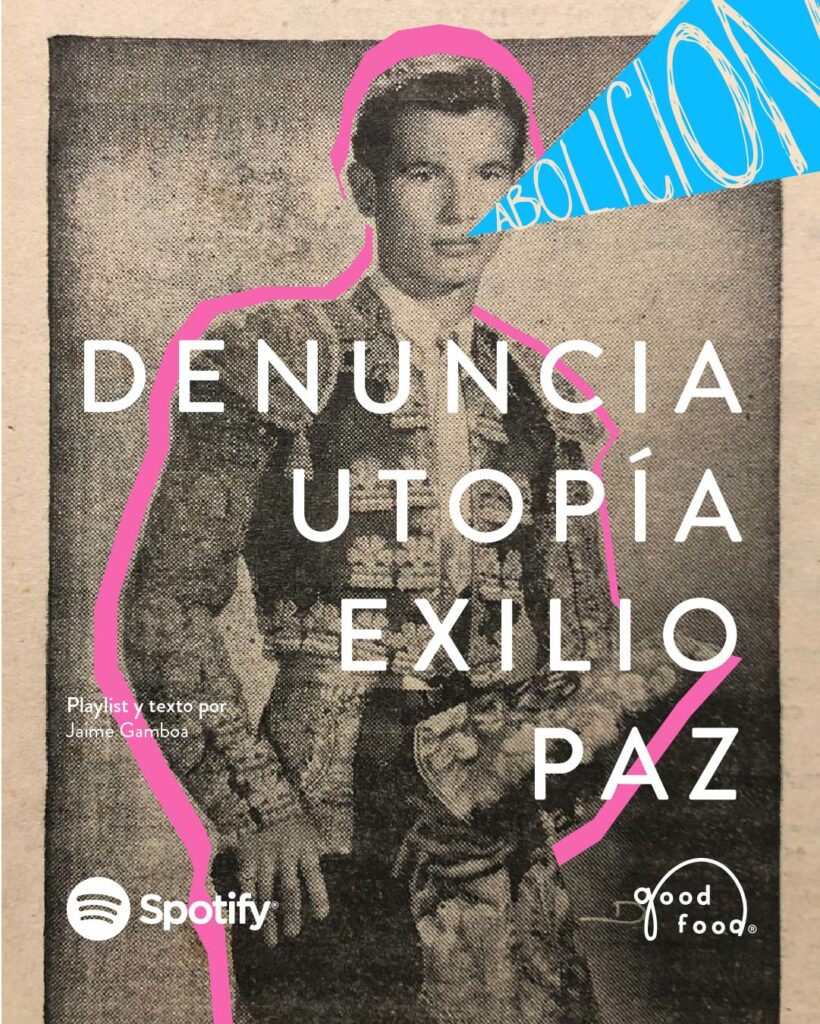

De esa pobreza, como ocurre con el ejército, nos quedan fotos muy viejas.

Una investigación de Alejandro Abarca y Suráyabi Ramírez asegura que abolir el ejército disparó el crecimiento económico del país, Costa Rica logró duplicar el Producto Interno Bruto per cápita en 30 años (en lugar de 49 años, como hubiera ocurrido con una partida presupuestaria para las fuerzas armadas).

Una investigación de Alejandro Abarca y Suráyabi Ramírez asegura que abolir el ejército disparó el crecimiento económico del país, Costa Rica logró duplicar el Producto Interno Bruto per cápita en 30 años (en lugar de 49 años, como hubiera ocurrido con una partida presupuestaria para las fuerzas armadas).

El dinero para la violencia (entre personas, que quede claro el fin que tiene un ejército) se invirtió en reformas de educación pública, salud pública e infraestructura pública.

Abarca y Ramírez dicen que, entre 1920 y 1949, la inversión en educación era un 15% del total del gasto del Gobierno. Después de la última guerra, la de 1948, se inyectó tanto dinero como para representar un 35% del total del presupuesto en 1969. En salud pasó lo mismo, las partidas aumentaron en la década de 1960 (la década del nacimiento e infancia de mi mamá) y para el año de 1974 ya significaba 29% del total del presupuesto. O sea, más de la mitad del dinero del país, estuvo invertido en el cuido fundamental de sus vidas.

Mencioné que mi familia era pobre, tan pobre que mis abuelos no terminaron su escuela primaria. Como hombre y cabeza del hogar, mi abuelo murió con una lectoescritura sencilla que aprendió de su infancia en San José. Podía firmar su nombre y leer la Biblia. No podía, por otro lado, interesarse en una profesión expresamente intelectual, como yo lo hice y que, llena de gratitud, lo considero un privilegio.

Mencioné que mi familia era pobre, tan pobre que mis abuelos no terminaron su escuela primaria. Como hombre y cabeza del hogar, mi abuelo murió con una lectoescritura sencilla que aprendió de su infancia en San José. Podía firmar su nombre y leer la Biblia. No podía, por otro lado, interesarse en una profesión expresamente intelectual, como yo lo hice y que, llena de gratitud, lo considero un privilegio.

Mi abuela, significativamente menos hábil leyendo y escribiendo, gestó ocho embarazos, solamente crió a tres hijas. El resto de los cinco murieron en complicados abortos, enfermedades respiratorias, historias que se mencionan pero que nunca se cuentan. Ella nos recuerda que vivía muy lejos del hospital.

Lavar la sangre, superar el trauma, seguir viviendo. Mi abuela hizo las tres con la misma funcionalidad con la que le quebraba el cuello a los pollos y limpiaba las tripas de los cerdos.

Mi mamá fue la única hija que siguió una educación universitaria y a este evento le atribuimos la ruptura de nuestro ciclo con la pobreza. Para mí, también para mis primos, estudiar en el colegio nunca fue una aspiración, un sueño, como siempre lo fue para mis abuelos, sino una obligación que algunos cumplimos a regañadientes, sin la prematura capacidad de reconocer cuánta plata y energía se requieren para mantener una vida viva, nutrida, inmaculada de violencia.

Mi mamá fue la única hija que siguió una educación universitaria y a este evento le atribuimos la ruptura de nuestro ciclo con la pobreza. Para mí, también para mis primos, estudiar en el colegio nunca fue una aspiración, un sueño, como siempre lo fue para mis abuelos, sino una obligación que algunos cumplimos a regañadientes, sin la prematura capacidad de reconocer cuánta plata y energía se requieren para mantener una vida viva, nutrida, inmaculada de violencia.

Es cierto que contamos con protección jurídica de los Derechos Humanos (el subproducto más rico e importante de la posguerra), pero sin una sostenida filosofía republicana de programas públicos para proteger esos derechos, son palabras hermosas y llanas.

Para finales del 2019, 11.383 nicaragüenses tenían cita en la Dirección de Migración y Extranjería para buscar asilo, un año después de que el Gobierno impulsó una política persecutoria contra sus vidas y las de sus familias.

Es cierto que la democracia puede producir rápida abundancia, pero simultáneamente ser muy frágil sin su debida protección.

En la mitología de la paz costarricense solemos escuchar de la abolición del ejército de forma abstracta, como si el Estado se reinventó por el mero acto de desaparecer soldados y armas, y que el desvanecimiento fue instantáneo, no más laborioso que dejar caer un mazo sobre un ladrillo de un cuartel militar.

En la mitología de la paz costarricense solemos escuchar de la abolición del ejército de forma abstracta, como si el Estado se reinventó por el mero acto de desaparecer soldados y armas, y que el desvanecimiento fue instantáneo, no más laborioso que dejar caer un mazo sobre un ladrillo de un cuartel militar.

La verdad es que el espacio que dejó el ejército tuvimos que reemplazarlo con algo. Cárceles y cuarteles, de hecho, se convirtieron en museos que visité de niña con mi mamá.

En Costa Rica, reemplazamos al ejército con el cuido, la atención de las vidas, independientemente de dónde, cómo y por qué nacieron. El antónimo de cualquier guerra.

———

Escribe ensayo y periodismo, también lo edita e ilustra. Codirige un espacio itinerante de crítica literaria feminista llamada Onvres en escabeche. Editó la antología de mujeres jóvenes Mi desamor es una dulzura invaluable, publicada por Encino Ediciones en el 2019.