Por Juan Jacobo Bernal

@jota.506

“Quienes ofrecen grandes festines, conocen pocos enemigos”

Marco Valerio Marcial (95 d.C.)

Mamá alemana, padre chileno y yo tratando de encontrar mi identidad en Costa Rica. Cuando crecía, estas tres riendas tiraban fuerte. Son tres fuerzas que tallaron mi identidad y sociedades que tienen una relación particular hacia la maquinaria militar.

En algún momento jugué con la idea de escribir este artículo representando el papel del niño tico que, hasta la fecha, nunca dejó de escandalizarse ante la presencia de un uniforme o un arma automática. Sin embargo, me hallo incapaz de jugar ese papelón. Después de todo, fue en Escazú, donde un miembro de un grupo de encapuchados incrustaba el cañón de un arma semiautomática en mi cabeza, mientras sus compinches se llevaban el Mitsubishi Lancer 1994 que mamá me había prestado. Hasta ese día llegó el cursi mito de “Costa Rica, encarnación terrenal de la paz” en mi imaginario personal. Habiendo dicho esto, hay algo de cierto del shock que genera el encontrarse —por vez primera— con una subametralladora.

Valparaíso, Chile (circa 1990)

Valparaíso, Chile (circa 1990)

El hedor del conflicto social que había golpeado a Chile hace escasas dos décadas todavía se sentía en el aire. Pinochet seguía en el poder y mi mente se marinaba en situaciones imaginarias espesas: si la suerte no iba bien, papá podría ser cuestionado, detenido, quizás, quizás, quizás… ad nauseam.

Valparaíso es el pintoresco puerto y la ciudad natal de mi viejo. Las montañas que conforman este anfiteatro natural están sazonadas por mil casitas policromáticas. Este es el curioso sitio donde Pablo Neruda (y Sting—thank you very much) irguieron residencias vacacionales. Debo haber tenido unos diez años cuando, por primera vez, acompañé a mi padre a visitar a mis abuelos a dicha ciudad.

Por suerte, ninguna de aquellas pesadillas de persecución de mi mente se materializó. Lo que sí recuerdo es estar paseando plácidamente con papá por la zona histórica del puerto de Valparaíso. Cada rincón había sido el escenario de un episodio de la juventud de papá y sus anécdotas borboteaban profusamente.

Entre sonoros funiculares, fragantes puestos de empanadas y plazas históricas, una esquina descubrió ante nosotros la Comandancia Armada de Chile. Como atraídos por un magneto, nos acercamos al edificio. Algo importante ocurría: había carros, escoltas de seguridad, dignatarios.

Y así, sin ton ni son, a pocos centímetros de distancia me encontré de frente con un oficial con cara de pocos amigos y un fusil automático con menos amigos aún. El tipo simplemente guardaba el perímetro de la Comandancia; su arma, un utensilio de trabajo. Mi propia mente, por otro lado, había caído en un sumidero. Me callé, o más bien, ¡fui callado!, por el avistamiento de un imponente arma.

A mis infantiles ojos, la realidad chilena aparentaba estar separada por una insondable grieta de la inocente cotidianeidad tica en la me criaba.

Colegio Humboldt, Costa Rica (circa 1995)

Colegio Humboldt, Costa Rica (circa 1995)

Wehrpflicht. Así como se ve, así se pronuncia; con todos los clichés y tosquedad que usualmente se le atribuyen a la pronunciación de la lengua alemana. Wehrpflicht es el servicio militar de la República Alemana. Estimo que, alrededor de dicha época, empezamos a planear la larga odisea burocrática que eventualmente terminó en mi obtención del pasaporte alemán.

La pregunta sobre el servicio militar fue de las primeras que hice cuando se me preguntó si me gustaría ser un teutón certificado. Por las noches, me mortificaba con imágenes de entrenamientos militares y luego la odiosa sensación de tener que entregar el destino de mi vida. Tener que ir a enfrentar balas, quién sabe dónde, por una causa perfectamente ajena a mi realidad. Por suerte, esta espesa situación tampoco tuvo la osadía de materializarse. De hecho, la presencia militar en Alemania no es tan evidente como resulta en Chile. Más allá de haber compartido una mesa de tragos en Berlín con un tipo que resultó ser miembro del Kommando Spezialkräfte (Mando de Fuerzas Especiales), mi relación con la milicia alemana sigue siendo estrictamente platónica.

San José, Costa Rica (hoy)

San José, Costa Rica (hoy)

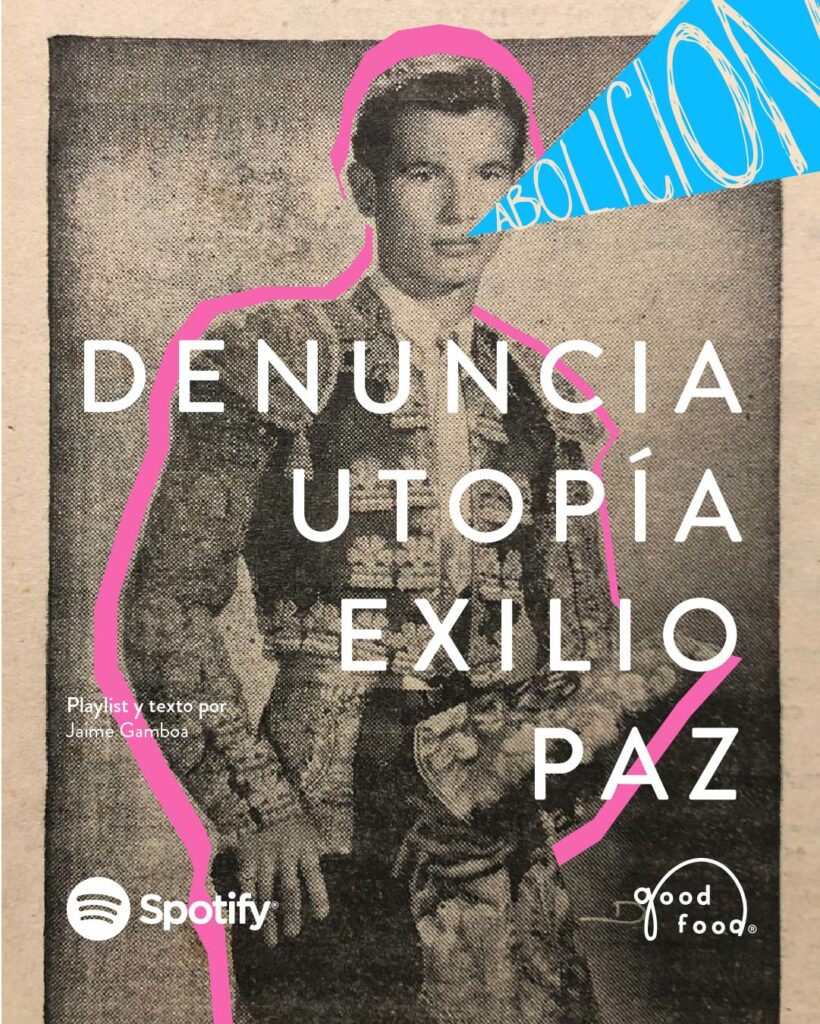

Don Pepe da su mazazo. El gatillo de la cámara dispara su obturador. “Las armas dan la victoria, pero solo las leyes pueden dar la libertad”, proclama el líder. Mamá alemana, padre chileno y yo sigo buscando sentido en esta historia que construimos juntos.

Cuando los grupos de WhatsApp se fracturan en bandos que parecen irreconciliables. Cuando algunos políticos locales se envalentonan en las redes sociales con tácticas calcadas del rancio repertorio trumpesco. Cuando no queda otro recurso que amenazar, machete en mano, al presidente de la República o plantar explosivos en frente de la televisora en La Sabana. Es entonces cuando la distancia entre Costa Rica y las naciones armadas se achica.

Si hemos de aprender de las caras lecciones pagadas por naciones como Chile y Alemania, más nos vale bajarle la temperatura al horno donde estamos sentados actualmente. Espero que la pandemia sirva como recordatorio de que todos estamos sentados a la mesa de un mismo país, y si nuestra aspiración es que el banquete dure, será necesario hacer un esfuerzo activo y, sí, a veces profundamente incómodo de escuchar a los otros comensales y compartir una mesa que está servida.