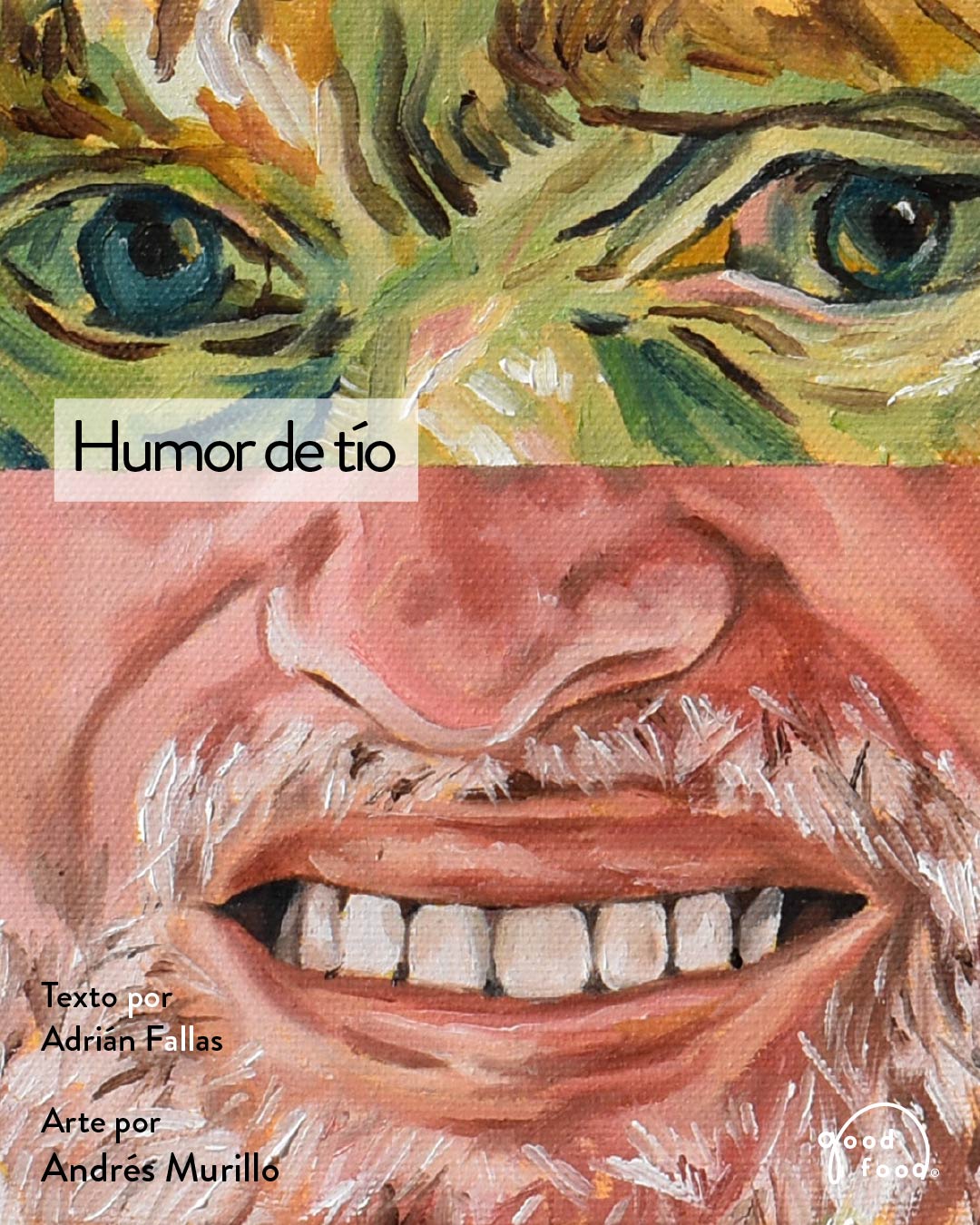

Por Adrián Fallas

@afallascordero

La despersonalización de la tecnología y dos años de pandemia han hecho de las redes sociales el lugar perfecto para que nuestros tíos causen estragos humorísticos.

Supongo que para el año 2022 de nuestro Señor a todos nos ha sucedido. Enviamos un meme, de calidad sospechosa, pero nos la jugamos como valientes. Esperamos la respuesta y el veredicto es un golpe brutal, que no deja dudas.

Una imagen de Piolín y la frase “Gracias por compartir tío”.

Cual mazo golpeando una pared, nuestro mundo cae a pedazos y nuestro intento de humor ligero en el chat de los compas se torna en ignominia, pasajera, pero ignominia al fin.

La tecnología, que en algún momento de mis años veinte, por allá del arranque del siglo, que nos permitía unir al mundo y estar mejor comunicados y enterados de la realidad, además de fallar (Nota al editor: de ese tema me gustaría escribir algún día), nos ha dado una dosis diaria de ese humor tan particular que estaba reservado al café semanal en familia o tal vez las dos reuniones familiares al año a las que íbamos.

Si todavía no conecta el título sobre estas líneas con lo que estoy tratando de aludir, le pongo el ejemplo.

Humor de tío o tía, los malos chistes no discriminan, son esos chistes tontos, sin gracia y sin ciencia que se cuentan en las reuniones familiares, por tío Juan o tía Ana, que nos hacen esbozar una hipócrita sonrisa para enmascarar el poco tino del chascarrillo.

Pues WhatsApp y un celular a mano, 24-7-365, le han permitido a los hermanos de nuestros padres disparar como escopeta chocha, memes y chistes malos.

Sumemos a estos todo tipo de contenido que causa esa sensación de vergüenza que generalmente se tapa con un poco convincente “ay tío Juan, mejor no vaya a ese tema”.

Respuesta a estos chistes malos y sin gracia, asumo que la mayoría cargamos un meme o sticker de Piolín, para responder como es debido.

De mensajes de buenos días y citas bíblicas, Piolín se ha convertido en el portero al club del humor, el que decide qué es buen chiste y qué no lo es.

La despersonalización de la tecnología y dos años de pandemia han hecho de las redes sociales el lugar perfecto para que nuestros tíos causen estragos humorísticos.

Pero nos ha permitido ver un fenómeno más, que yo personalmente analizo con terror.

Tengo 42 años y no sé si yo soy el tío. ¿En su caso, se lo ha preguntado?

¿Ha notado que su querida amiga que conoce desde la escuela tiene tan particular humor?

¿Tiramos la piedra y escondemos la mano porque sabemos que somos tíos?

En nuestro círculo de amigos todos tenemos el que comparte memes. Sus historias de Instagram son incontables imágenes de mala calidad con textos de dudosa fisga, sus estados de WhatsApp (permitan que me suba a mi pedestal y les pregunte, ¿por qué putas?, en serio) reproducen estos horrores.

Y hace rato dejamos de hablar de tío Juan o tía Ana, estamos hablando de nosotros mismos y ese potencial que tenemos para ser eso de que nos burlamos.

Si bien es cierto soñamos con ser George Carlin o Sarah Silverman, estamos lejos de jugar en las grandes ligas.

De fijo tío Juan o tía Ana hubieran disfrutado ver carcajadas cada vez que contaban un chiste, cada vez que un chascarrillo lanzado en la mesa del café fuera recibido como un gran momento, no uno incómodo.

No voy a promover, ni condonar un mal meme, un mal chiste en WhatsApp. Mis piolines serán enviados desde mi pedestal y dejarán claro el punto, pero lo haré sabiendo que, en el fondo, todos –en algún momento– somos tío Juan o tía Ana.