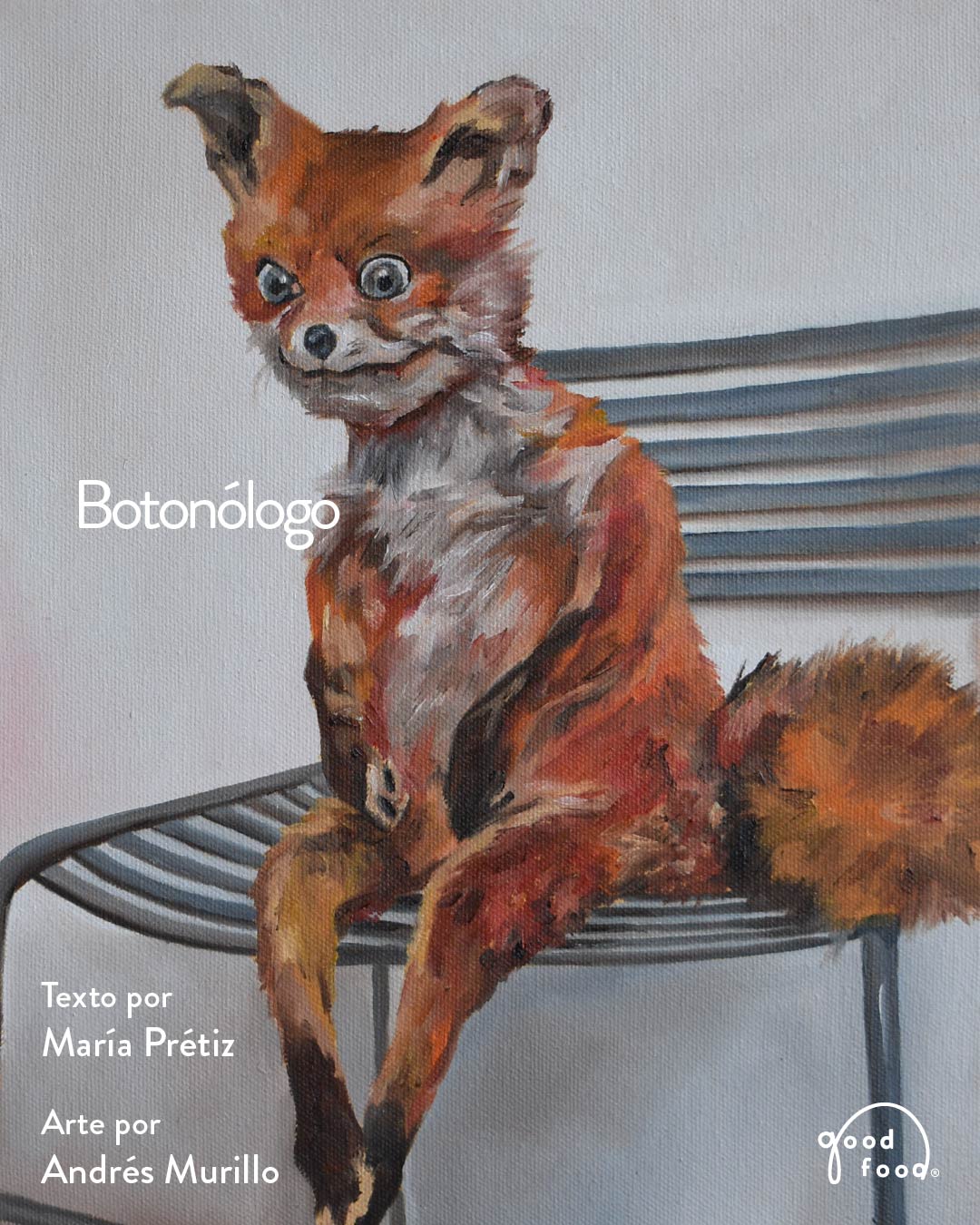

Por María Prétiz

@mariapretiz

En los tiempos antiguos, las profesiones se entremezclaban completamente, y era normal, por ejemplo, que el rey fuera curandero, filósofo y sacerdote. Hoy en día existe la especialización, y mientras más desarrollado sea un país, más se puede dar el lujo de tener y mantener especialistas, seres que saben de una sola cosa, mucho.

Un caso ejemplar es el del botonólogo. Lo conocí, hace unos años, en un curso de pasamanería que llevé para distraerme un poco de la música, y él impartía una charla titulada “Ventajas y Desventajas de los Ojales Artesanales”. Tenía una maestría en botonología de alguna universidad sueca, y un doctorado en Semiótica Botonológica de Harvard, o algo parecido.

Dada la evidente empatía que se dio entre nosotros, me le acerqué al final para buscar conversación, y me habló de tantas cosas inimaginables, las sutiles pero imperativas diferencias entre los botones de plástico y los de madera, la historia de los botones en la Grecia Antigua, la trascendencia de la botonología para la NASA en términos esotéricos relacionados con la Cábala egipcia, dimensiones, materiales, aplicaciones, tantas cosas más que recuerdo apenas vagamente. Decidimos seguir la conversación en un bar cercano, y después de muchos tragos y una noche de sorprendentes conocimientos nuevos, lo invité a mi casa a hacer cualquier demostración práctica posible del tema.

Mi vestido era de zipper.

De un momento a otro, el descarrilado tren de la pasión dio un frenazo estridente, brusco, abrupto. Muy incómodo. Como que un acérrimo ateo te descubra un rosario en la mesita de noche, o un cardiólogo encuentre tu cajetilla de cigarros.

¿Qué tan botonólgo era el botonólgo? ¿Sería capaz de trascender su monotemático mundo y escuchar la música de un largo zipper que se abre, como el canto de apareo de un extraño pájaro tropical?

Fue uno de esos momentos que a pesar de ser realmente cortos se hacen eternos, pero, paradójicamente, le caben infinidad de pensamientos: el “de porsí que ni quería” que me invadía desde el orgullo herido (¿yo qué iba a saber cómo terminaría el día cuando me vestí en la mañana?), la consideración empática de que el equivalente para mí vendría a ser un pretendiente que me pusiera regguetón, y la horrenda posibilidad de que, encima de todo, se trabara el puto zipper.

Todo eso en cuestión de segundos.

El me miró y sonrió con dulzura. En ese instante entendí, mejor que en toda la noche, el sentido de su profesión: la celebración del ritual lento de desabotonar, otro de tantos oficios que va cediendo paso a la prisa.

Y escuchamos reguettón hasta bien entrada la mañana.